パズルで賢くなる!?知育効果やパズル選びのポイントをわかりやすく解説

0〜6歳まで、知育パズルは幅広い年齢層に好まれる知育玩具です。オーソドックスな平面パズルや立体パズル、型はめパズルなど、その種類は多岐にわたり、いずれも異なる知育効果が得られます。

今回は、パズルがもたらす知育効果やパズル選びのポイントをご紹介します。おすすめの知育パズルや、おもちゃのサブスクの魅力についても簡単に触れますので、ぜひ参考にしてください。

パズルの知育効果とは?

まずは、パズルがもたらす5つの知育効果をご紹介します。

手先が器用になる

パズルにはさまざまな種類がありますが、どのパズルも指先を細やかに点が共通します。そのため、遊んでいるだけで、「巧緻性(こうちせい)」が向上するでしょう。巧緻性は手先の器用さを意味する非認知能力であり、小学校受験などで問われる力です。

また、小さい物をつまむ、ハサミで紙を切る、ドアノブをひねる、といった動作には一定の巧緻性が求められます。一人で身の回りの世話をするためにも必要な力で、知育においてはとても重要視されます。

集中力が養われる

パズルは完成までに、継続的な集中力が必要です。何度もパズルで遊んでいるうちに集中力が養われるほか、完成後は達成感も味わえるでしょう。また、ピースの数が増えていくことで、集中できる時間が段階的に長くなります。その集中力は日常生活や学習など、さまざまな場面で発揮され、子どもの「強み」となるのです。

想像力が豊かになる

パズルは、ピースに描かれたイラストがどこの部分なのか想像しながら組み立てるものです。何もない状態から何かを作り出すことは、想像力や発想力を育むきっかけになるでしょう。

論理的思考力が身につく

論理的思考(ロジカルシンキング)とは、物事を体系的に整理し、順序立てて考える力のことで、近年、幼児教育や学校教育の現場で重視されている非認知能力の一種です。知育パズルは、論理的思考力をはじめとする「考える力」のトレーニングにうってつけのおもちゃです

たとえば、パズルの解き方には無数のパターンがあります。四つ角から組み立てていく子がいれば、同じ色のピースを集めていく子もいるでしょう。自分にとって効率の良い組み立て方を探すことで、自然と論理的思考力が身につきます。

自己肯定感が高まる

「一人でできた!」という成功体験の積み重ねが、子どもの自己肯定感を養います。自己肯定感は、精神の安定にも繋がり、良好な人間関係作りに欠かせないものです。近年では、自己肯定感の低さから人間関係に悩む人が少なくありません。幼少期から、自己肯定感を高める働きを行うことで、今後の人生を豊かなものになるでしょう。

【年齢別】知育パズルの選び方

知育パズルは、指先を上手に使えるようになる1歳以降から遊びに取り入れるのがおすすめです。ここからは、知育パズルの選び方を年齢別でご紹介します。

1〜2歳頃

1歳児は誤飲リスクがあるため、ピースの小さいパズルは避けましょう。おすすめは、指先で取っ手をつまんで遊べるピックアップパズルや、はめ込みパズルです。色や形を認識したり、巧緻性を高めたりする効果があります。

この時期の子どもは、おもちゃをかじったり舐めたりするため、衛生を保ちやすい素材であることも重要です。たとえば、中性洗剤などで丸洗いできるプラスティックのパズルが挙げられます。

3〜4歳頃

3歳前後には、遊びながらさまざまな知識を身につけられる文字や言語や数字のパズルがおすすめです。3〜4歳向けの知育パズルはカラフルなものが多く、色彩感覚を刺激します。日本語だけでなく、アルファベットのパズルなども良いでしょう。遊びながら英語に触れられるため、ちょっとした英語教育にもなります。また、図形認識能力を養える「タングラム」や、積み木としても遊べるキューブパズルも、この時期に最適です。

5〜6歳頃

5〜6歳頃の子どもは、想像力や巧緻性、論理的思考力など、多方面にわたる能力が発達しています。知育パズルを選ぶ際には、これらの能力を複合的に育めるものを選びましょう。

おすすめは、少し難易度が高く、学習要素を含む知育パズルです。この年齢になると、50ピース以上のパズルを解ける子も出てきます。パズルを通じて新しい知識を学んだり、興味を持ったりすることが重要です。

たとえば、ひらがなやアルファベットを学べるパズル、動物の形をしたパズルなどが挙げられます。これらのパズルは、遊びながら自然と学習が進むため、子どもの学習意欲を高めるでしょう。

知育パズルを選ぶポイント

パズルには、年齢以外にも意識すべき点があります。ここでは、タイプや難易度、好みといった観点から、知育パズルを選ぶポイントについて解説します。

タイプで選ぶ

パズルには多種多様なタイプがあり、得られる知育効果も異なります。たとえば、木製パズルは木がこすれる音や匂い、質感から五感を刺激しやすいとされます。0~2歳頃など、五感の発達が重要となる時期におすすめです。

一つひとつのピースが大きい型はめパズルは1歳前後から遊べるため、パズルデビューに最適。指先の「微細運動」を促したり、集中力や思考力を養ったりする上で有効です。ピースが大きく、誤飲リスクを最小限に防げるのも重要なポイントといえるでしょう。

難易度で選ぶ

知育をメインに考えすぎるあまり、難易度の高いパズルを与えてしまうと、楽しむ間もなく飽きてしまう可能性があります。パズルそのものに苦手意識を抱く子もいるため、注意が必要です。

知育玩具の本質は、子どもの「やりたい」「できた」という気持ちを芽生えさせることにあります。はじめのうちは簡単なパズルで遊び、達成感や喜びを積み重ねてあげましょう。

好みで選ぶ

ママ・パパ自身も体験があると思いますが、子どもは好みの移り変わりが激しいものです。そのため、お子さまの好みに合わせたデザインや形状、大きさのパズルを選ぶことが重要となります。まずは、我が子のお気に入りのキャラクターや乗り物、どうぶつなどをあしらったパズルを探してみましょう。デザインを気に入っていれば、日常的に遊んでくれやすくなります。

安全性で選ぶ

安全性を重視するなら、「STマーク」のある知育パズルを選びましょう。STマークとは、「日本玩具協会」の安全基準に合格した製品に付けられるマークです。STマークの「ST」は「Safety Toy」の略で、そのおもちゃが安全に遊べるように設計されていることを保証します。

また、1歳前後の子では、誤飲リスクを考慮することが最重要です。たとえば、紙のジグソーパズルは誤飲しやすく、小さい内は遊ばせない方がいいでしょう。理想は大きくて、プラスティック製のピースです。舐めても大丈夫なよう、身体に優しい素材・塗料を使った知育パズルを選んでください。

なお、安価なおもちゃは、口の中や手指がキズ付くほど、仕上げの雑さが目立ちます。購入時はもちろん、お子さまに渡す前にも確認するようにしましょう。

対象年齢で選ぶ

一つひとつのピースが小さいものなどは、誤飲などを防ぐために対象年齢が設けられています。知育パズルのみならず、基本は対象年齢にマッチするものを選んでください。また、間違った使用方法によりトラブルが起きないよう、遊ぶ際はお子さまの近くで見守るようにしましょう。

おすすめの知育パズル5選

ここでは、おすすめの知育パズル5選をご紹介します。それぞれの特徴や得られる知育効果を知り、ぜひ日々の遊びに取り入れてみてください。

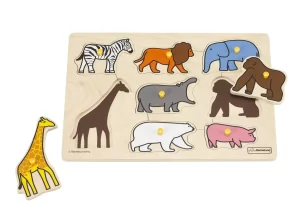

1.ピックアップパズル動物園

可愛らしい動物をモチーフにした木製パズルです。ライオンやキリン、ゾウなど、子どもに人気の動物がピースに描かれています。こうしたパズルは、指でつまむ動作が指先の発達を促進させます。大きなピースのため誤飲の心配もなく、1歳頃のパズルデビューに最適です。本体のアルコール消毒が可能なため、なんでも口に入れてしまう時期でも安心でしょう。

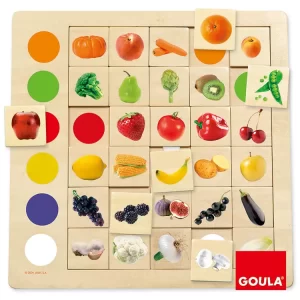

2.色分けパズルやさいくだもの

ボートに書かれた色に合わせて、くだものや野菜を並べていく色分けパズルです。パズルを使って、コミュニケーションをとりながら、色や野菜、くだものの名前を覚えられます。ピース自体が色彩豊かなので、視覚的な刺激も受けられるでしょう。また、パズルを通じて食べ物への関心が高まることから、食育にも繋がります。

3.あいうえおブロック

ひらがなやカタカナ、言葉のイラストが書かれたブロックパズルです。遊びながらたくさんの言葉に触れられるのが特徴で、言葉の早期教育にぴったりです。文字を繋いで単語にしたり、声に出してみたりと、多彩な遊びができます。ある程度大きい子なら、ピースを使った「しりとり遊び」も楽しめます。

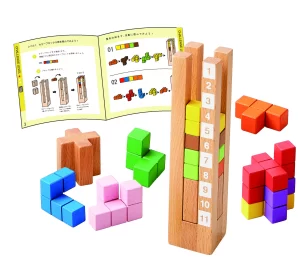

4.育脳タワー

「育脳タワー」は、タワーの中にさまざまな形のブロックを積み上げていく積立型のパズルです。想像力を膨らませながら複雑な形のパズルを完成させたり、付属のテキストブックにある問題を解いたりして遊びます。1人でも、複数人でも楽しめる知育パズルです。

5.ロジカル国旗パズル

世界各国の国旗をモチーフにした知育パズルです。付属のテキストの問題を解き、国旗の配置を割り出すことで、論理的思考力が養われます。また、ピースとなっている国の名前や文化に触れることができるのもメリットです。親子や兄弟でワイワイと遊べるおもちゃです。

知育パズルはレンタルがおすすめ?その理由は?

「結局どのパズルがいいの?」「うちの子にはどれがいいかな」と、パズル選びで悩むママ・パパは少なくありません。一見して似たり寄ったりな製品が多いため、本当の意味で我が子に合うパズルは、なかなか見つけられないものです。

とりわけ2〜4歳頃など、好みの移り変わりが激しい時期に、子どもが夢中になるパズルを探すのは大変です。「難しい」と思ったら、おもちゃのサブスクを利用してみてはいかがでしょうか。

たとえば、おもちゃのサブスク「ChaChaCha」では、2ヶ月に1回の頻度で、ご自宅にさまざまなおもちゃが届きます。レンタルするおもちゃは指定できるため、お子様の興味にマッチするものを選びましょう。

なかなか選べないというママ・パパも問題ありません。当サービスでは、事前ヒアリングで教えていただいた情報をもとに、お子さま一人ひとりに最適な知育玩具をプランニングします。「パズルを多めにして欲しい」とご相談いただければ、知育パズルを中心に選定します。400を超える有名ブランドのおもちゃの中から、お子さまにぴったりの知育パズルを選定いたします。

「ChaChaCha」には複数の料金プランがあります。一番人気は基本プランで、月額3,630円(税込)で総額15,000円相当のおもちゃをお届けします。もちろん、知育パズルの選択肢も豊富です。パズル選びに迷ったときは、ぜひ「ChaChaCha」をご利用ください。

まとめ

知育パズルには、さまざまな非認知能力を養う知育効果があります。いずれも大人になるため、社会生活を送るために欠かせない力です。知育パズルを日々の遊びに取り入れ、五感や非認知能力の向上をサポートしてあげましょう。

これから知育パズルを購入する場合、ぜひレンタルも視野に入れてください。おもちゃのサブスクは、必要な時期に、必要なおもちゃを必要な分だけ借りられるのが魅力です。その都度新品を購入する場合に比べてお財布に優しく、自宅のスペースも取りません。ぜひ一度、「ChaChaCha」の料金プランやサービス内容をチェックしてみてください。

chachacha(チャチャチャ)は、

お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。

そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!

おすすめ記事

2024/04/01/

コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/

コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/

コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/

コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/

コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/

コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!